Обновление исламской мысли: новый взгляд на джибта и тагута

Новый взгляд на «джибта» и «тагута»

В прошлом номере газеты «Минбар Ислама» открылась рубрика «Обновление исламской мысли», в рамках которой планируется излагать новый взгляд на некоторые аяты Корана. Мы продолжаем эту тему.

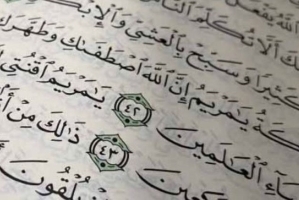

Как уже упоминалось в предыдущей статье, посвященной исследованию предпоследнего аята из суры «Аль-Бакара» (2:285), при чтении ряда аятов бросается в глаза их явная адресная направленность. Это не входит в противоречие с шариатом, который признает:

а) необходимость учета асбаб ан-нузуль («причин ниспослания аятов и сур»);

б) наличие в Коране аятов ‘амм («общих») и хасс («частных»).

***

Одним из ярчайших примеров необходимости изучения асбаб ан-нузуль является 108-я сура Корана «Аль-Кяусар». При ее чтении становится очевидно, что смысл этой (самой короткой!) суры не раскрыт.

Кому-то может показаться, что все дело в переводе, но никто из переводчиков не способен отразить заложенный в этой суре смысл, если, конечно, он не воспользуется дополнительными разъяснениями, которые часто ставятся в скобках. Каждый читатель может легко убедиться в правдивости этого утверждения, сопоставив все известные и доступные переводы, причем не только на русском, но и на любых других языках мира.

Сура «Аль-Кяусар» — это дарованный мудростью Всевышнего наглядный пример, свидетельствующий о необходимости использования при изучении Корана дополнительных источников. Ими являются тафсиры, которые часто основываются на асбаб ан-нузуль: именно «причины ниспослания» приоткрывают нам возможный смысл тех или иных аятов. Без этого мы обречены уйти в вольнодумство, которое зачастую не соответствует ни правилам арабского языка, ни нормам ислама. Так зачем же изобретать велосипед, если путь давно известен?!

***

Обращение к тафсирам необходимо и при изучении некоторых встречающихся в Коране редких терминов и понятий. Среди них можно отметить такие слова, как джибт и тагут. Последнее присутствует в аятах 2:256–257; 4:51, 60, 76; 5:60; 16:36 и 39:17. Первое слово встречается в Священном Писании и вовсе один раз — в аяте 4:51.

Толкование данных терминов у разных муфассиров разное, хотя в целом они имеют близкие друг к другу значения. Ибн Кясир, ат-Табари, аль-Куртуби, аз-Замахшари и другие улемы приводили различные толкования, в частности, что это: имена идолов; определенные люди из числа врагов мусульман; что джибт означает «колдовство», а тагут — «колдун, прорицатель» или непосредственно «шайтан». Ар-Рази и ряд других богословов полагали, что под этими словами можно подразумевать любое зло, и такое понимание стало впоследствии одним из наиболее распространенных.

***

Обратимся к этимологии изучаемых терминов. На первый взгляд, здесь нет ничего необычного — практически все ученые соотносят слово тагут с арабским корнем ТГW. Образованный от него глагол тагā означает: а) выходить из берегов; б) переходить границы; в) чинить несправедливость. Таким образом, считается, что тагут является именно арабским словом и означает не просто «сатану» или «колдуна», но даже (в более широком смысле) «тирана».

А вот относительно происхождения слова джибт большая часть улемов прямо указывает на его неарабское происхождение. Об этом, к примеру, говорил ас-Суйуты, указывая, что термин джибт пришел из аль-Хабаша (Абиссинии). Такое мнение приводит и аль-Бухари[1].

Точных данных, откуда пришло это слово в арабский язык, сегодня нет, однако признаваемое большинством богословов и языковедов его иностранное происхождение наталкивает на размышления, которые приводят к интересным выводам. Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что аят 4:51 обращен к «обладающим частью Писания». В данном случае под ними, по мнению практически всех улемов, подразумевались аравийские иудеи. Следовательно, согласно Корану, среди последних были те, кто верил в джибта и тагута, и едва ли они могли создать эти культы сами. Более логичной версией является получение этих верований от соседних народов…

***

Наиболее близкие к джибту и тагуту персонажи встречаются в двух мифологиях, первой из которых является древнеегипетская. Так, одним из главных божеств Древнего Египта являлся Геб (Geb; по-арабски: جب) — «бог земли и плодородия; отец Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды». И хотя Геб не считался «главным божеством», порой его называли «правителем Египта», ведь фараоны возводили свою власть к Гору, который был «наследником Осириса», а тот в свою очередь «получил власть от Геба». Именно от «жены» Геба Нут и его самого начинается повествование «Текстов пирамид» — древнейшего из дошедших до нас произведений мифологической литературы Древнего Египта[2]. Таким образом, Геб являлся в древнеегипетском пантеоне одной из важнейших фигур.

Еще более ясная аналогия проглядывает в термине тагут. В период расцвета Древнего Египта одним из самых популярных культов был культ «бога» по имени Тот (Thoth; по-арабски: تحوت). Он занимал особое место в пантеоне, считаясь в разное время: «заместителем бога Ра»; «создателем мира»; «богом мудрости»; «изобретателем письменности и календаря»; «покровителем наук (в том числе магии)»; «руководителем суда мертвых» и т. д. Его имя входило в состав имен фараонов — Тутмос («рожденный Тотом»).

***

В хурритско-хеттской мифологии также есть близкие к джибту и тагуту мифологические фигуры. Прежде всего это «богиня солнца» Хепат/Хебат (Hepat/Hebat). Здесь примечательным является то, что, согласно папирусам времен фараона Аменхотепа III, культ Хепат был крайне популярен среди иевусеев (основателей Иерусалима). Их правители даже именовали себя Абди-Геба (Abdi-Heba), то есть «раб Хебат»[3].

Примечательно и то обстоятельство, что «слугой» и «прорицателем» Хепат считалась «богиня» Такиту (Takitu)[4]. В этом плане интересным выглядит следующий риваят: «Были тагуты, к которым обращались для суда: в племени джухайна — один, и в племени аслам — один, и в каждом из мест проживания (племен) — по одному; и это — предсказатели (кахины), к которым приходил шайтан»[5].

***

Можно ли, исходя из всего сказанного, отожествить джибта и тагута с древнеегипетскими или хуррито-хеттскими божествами? Ведь в среде бану Исраиль не раз возникали различные культы, прежде всего из ханаанской мифологии: культы Баала, Молоха, Астарты и др. Об этом свидетельствуют и Коран, и Библия, и другие источники. Этот факт признают и сами иудеи. Следовательно, обе версии (как, возможно, и другие) о происхождении терминов джибт и тагут имеют право на существование и, очевидно, требуют дальнейших научных исследований…

[1] «Сахих» аль-Бухари, «Китаб ат-Тафсир», баб 10. — Эр-Рияд, 1997.

[2] «Тексты пирамид», с. 79. — СПб, 2000.

[3] Ebeling, Erich; Weidner, Ernst F. “Reallexikon der Assyriologie”, 5 p. Berlin; [München], 2019.

[4] Указ. соч., 417 p. Не исключено, что Takitu и Thoth могли быть разными проявлениями одного и того же культа, ведь оба божества считались «служителями» других, более ранних «богов».