Что есть вера согласно изложению известного мусульманского ученого Абу Хамида Мухаммада аль-Газали ат-Туси

По материалам книги Абу Хамида Мухаммада аль-Газали ат-Туси «Ихйа улум ад-дин»

(перевод осуществили И. Насыров, А. Ацаев) [1]

Вера (иман) означает признание (тасдик) [истинности чего-либо]. Для признания имеется особое вместилище, которым является сердце (кальб), а язык — его переводчик, [который служит для его словесного выражения].

Ученые разошлись во мнениях по поводу того, из чего вытекает это установление, и выражали это вопросом: «Что есть вера (иман)?» одни говорили, что иман — это чисто внутреннее признание, осознание сердцем (’акд) [истинности Бога]; другие говорили, что иман — это признание сердцем и словесное свидетельствование [истинности Бога]. Третьи говорили, что иман включает в себя третий элемент — исполнение предписаний Ислама.

Му’тазилиты утверждали, что мусульманин, совершивший тяжкий грех, выводится из числа верующих и [в то же время] не впадает в куфр (неверие), но называется нечестивцем (фасик) и находится в промежуточном состоянии между верой и неверием, и он будет вечно гореть в огне [Ада]. Это — ошибка.

Слова Всевышнего: «А те, которые уверовали, и творили благое» [2] указывают на то, что совершение добрых деяний следует за верой, а не сводится к самой вере. В противном случае, деяния, [выраженные в словах Всевышнего «творили благое»], будут как повторение.

Если у утверждающего обратное спросят: «Будет ли в Раю тот, кто признал сердцем, засвидетельствовал словесно [истинность Бога] и сразу умер [не успев соблюсти предписания религии]?», то он должен сказать: «Да». И в его согласии содержится утверждение о существовании веры без исполнения предписаний религии. Мы добавим и спросим: «А если этот человек все еще останется в живых, пока наступит время обязательной молитвы (салят), и он не исполнит ее, или совершит прелюбодеяние (зинá), а затем умрет, то будет ли он вечно в Аду?». Если [наш оппонент] ответит утвердительно, то это и есть убеждение му’тазилитов. А если он ответит отрицательно, то это признание, что исполнение предписаний религии не является основой самой веры и условием ее наличия, а также обретения благодаря ею Рая.

Если он скажет: «Я имел в виду того, кто живет в течение долгого времени, не исполняя обязательные пятикратные ежедневные молитвы (салят) и не выполняя религиозные предписания», то мы спросим его: «А каков точный срок этого периода времени? Неисполнение скольких религиозных предписаний делает иман недействительной? Совершение какого количества тяжких грехов делает веру недействительной?». А это есть то, определение количества чего невозможно, и никто не осмелился на это.

Если кто-либо признал [истинность Бога] сердцем и умер до того, как словесно признал [это] или приступил к исполнению религиозных предписаний. Следует ли нам сказать, что он умер верующим (му‘мин) перед Богом? Это — из того, в чем [ученые люди] разошлись во мнениях. Тот, кто сделал словесное признание условием полноты веры, говорит, что этот человек умер неверующим, а это несостоятельно [в правовом отношении], так как Пророк сказал:

«Тот, в чьем сердце есть вера хотя бы с пылинку, будет выведен из огня Ада» [3].

А этот [умерший человек] был преисполнен веры. Как же он будет вечно пребывать в Аду, тогда как в хадисе про ангела Джибриля (мир ему) вера (иман) не обуславливается [ничем], кроме как наличием веры в Бога, в Его ангелов, в Его священные Книги и в Судный день.

Если кто-либо признал сердцем [истинность Бога] и имел короткий промежуток времени при жизни, достаточный для произнесения слов исповедания веры [шахады] и знал о необходимости и обязательности их произнесения, но не произнес их. Мы скажем, что он верующий и не будет вечно пребывать в Аду, ибо иман — это чистое признание [сердцем истинности Бога], а язык то, что выражает веру, поэтому необходимо, чтобы вера существовала во всей своей полноте до выражения ее языком, дабы последний выразил ее. И это наиболее правильное, так как тут не на что опереться, кроме как на следование лексическому значению слов и по установлениям [арабского] языка иман — это обозначение признания сердцем. [Как уже упоминалось] Пророк Мухаммад сказал:

«Тот, в чьем сердце есть вера хотя бы с пылинку, будет выведен из огня Ада», и иман не исчезает из сердца из-за воздержания от произнесения слов [шахады], что является обязательным так же, как не исчезает из-за неисполнения обязательных предписаний религии.

Некоторые сказали: «Словесное признание [истинности Аллаха и Его Пророка ] является основой (рукн) [веры], так как произнесение слов исповедания веры не является уведомлением о помыслах сердца, напротив, оно является основанием другого утверждения, началом исповедания веры и принятия на себя обязательства [в вере]. Но первое утверждение, [то есть то, что иман — это чистое признание, а язык то, что выражает веру], очевиднее».

Однако от праведных предшественников дошли всем известные их слова: «Иман (вера) — это признание сердцем [истинности Аллаха и его Пророка ], свидетельствование об этом языком и исполнение предписаний религии». В чем же тогда смысл этого [их утверждения]? Мы ответим, что вполне возможно считать исполнение предписаний религии частью веры, потому что оно делает ее совершенной и полной. Например, говорят, что голова и руки — это суть части человека, и понятно, что он перестанет быть им (человеком), если лишится головы, однако не перестанет быть человеком в случае лишения руки.

Так же говорят, что тасбихат [прославления, произносимые во время поясного и земного поклонов] и такбират [восхваления Аллаха] — из [сути] молитвы (салят), хотя молитва не становится недействительной по причине их оставления.

Признание сердцем (тасдик биль-кальб) [истинности Бога] в вере [в Него] то же самое, что голова для существования человека, так как вера исчезает, если [человек] лишится признания сердцем. А остальные виды поклонения [Богу] — словно органы [человека], один достойнее другого.

Но [тогда как же понимать] слова Пророка :

«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, он не совершает его, будучи уверовавшим».

[Очевидно], что сподвижники Пророка не считали, как му’тазилиты, что совершение прелюбодеяния выводит мусульманина из веры, ибо смысл слов «будучи уверовавшим» [в этом хадисе] означает «будучи уверовавшим истинно, полной и совершенной верой». Так же как, например, о калеке, лишенном рук и ног, говорят: «Это не человек», то есть, у него нет полноты, которая следует за сущностью «человек».

Кто-то может сказать: «Праведные предшественники (саляф) были единодушны в том, что иман увеличивается и уменьшается — увеличивается благодаря совершению поклонения [Богу] и уменьшается по причине [Его] ослушания. Но если признание [сердцем] — это иман, то невозможно вообразить в нем ни увеличения, ни убывания».

[В ответ на это] я скажу, что праведные предшественники (саляф) — обладатели благочестия и богобоязненности, и никто из [последующих поколений] не вправе отклониться от их слов. То, что они упоминали [и утверждали] — истина, и все дело сводится к пониманию сути [их слов]. В этом же [их] утверждении содержится указание на то, что исполнение предписаний религии не является частью веры и из основ ее существования, что, напротив, оно есть прибавление к ней, от которого она увеличивается.

Прибавленное (заид) существует, как существует и убавленное (накис), и [ясно, что] вещь не увеличивается сама собой. И нельзя говорить: «Человек увеличивается головой», напротив, можно говорить: «Он увеличивается бородой или благообразностью». Нельзя сказать: «Молитва (салят) увеличивается посредством поясного и земного поклонов». Напротив, молитва (салят) увеличивается [то есть, ее достоинство] посредством соблюдения ее этики и исполнения предписаний Сунны. Это ясно указывает на то, что иман обладает бытием [в сущности своей], а затем после обретения бытия, ее состояние различается увеличением или уменьшением.

Деяние (то есть, исполнение религиозных предписаний — ’амаль) влияет на рост этой твердости [в вере] и на ее увеличение, подобно тому, как полив влияет на рост деревьев. Поэтому Всевышний говорит:

«Он (Аллах) — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы увеличилась их вера, наряду с имеющейся у них верой» [4].

А также:

«А когда читаются им Его знамения, это увеличивает (усиливает) их веру» [5].

И это [увеличение] происходит посредством воздействия на сердце совершения поклонения [Аллаху]. Это дано постичь только тому, кто следит за состояниями (аль-ахваль) своего сердца во время усердного, настойчивого исполнения им поклонения [Богу] и полного предания себя [поклонению], сосредоточившись сердцем на нем в минуты лености и вялости и постигая разницу уверенности и непоколебимости в устоях веры в этих обоих состояниях. [Тогда проявляется истина, и рассеиваются все сомнения], и его вера даже усиливает в нем противостояние тому, кто вознамеривается ослабить ее введением в сомнение.

Когда тот, кто испытывает к сироте чувство сострадания, погладит его по голове и проявит к нему милосердие, то ощутит внутри себя усиление и увеличение чувства сострадательности благодаря этому поступку. Так же и человек, почитающий скромность и смиренность, если совершит деяния, соответствующие требованиям его убеждения, покорно представ перед кем-то, то ощутит в своем сердце чувство смиренности. И таковы все качества сердца — от них исходят действия внешних органов человека, а затем влияние этих действий обратно воздействует на сердце, укрепляя и прибавляя его качества.

[1] Книга издана ИД «Нуруль Иршад» в 2007 г.

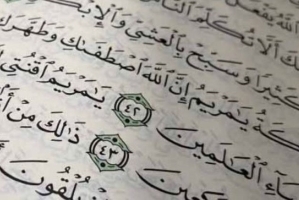

[2] Сура «Аль-А’раф», аят 42.

[3] Существует не один хадис с похожим смыслом, которые располагаются в самых различных сборниках, включая «Сахихи» аль-Бухари и Муслима.

[4] Сура «Аль-Фатх», аят 4.